"Потолок в доме" Монтаж натяжных потолков

и уточним детали

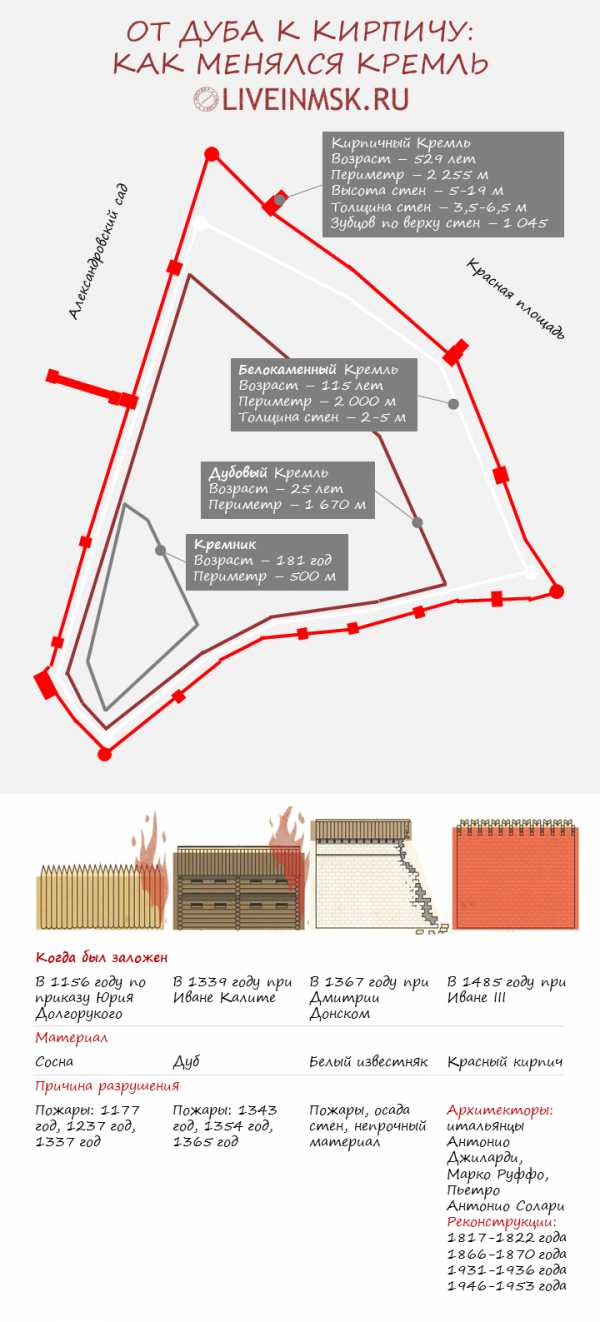

Сколько лет кремлевской стене

Московский Кремль — Википедия

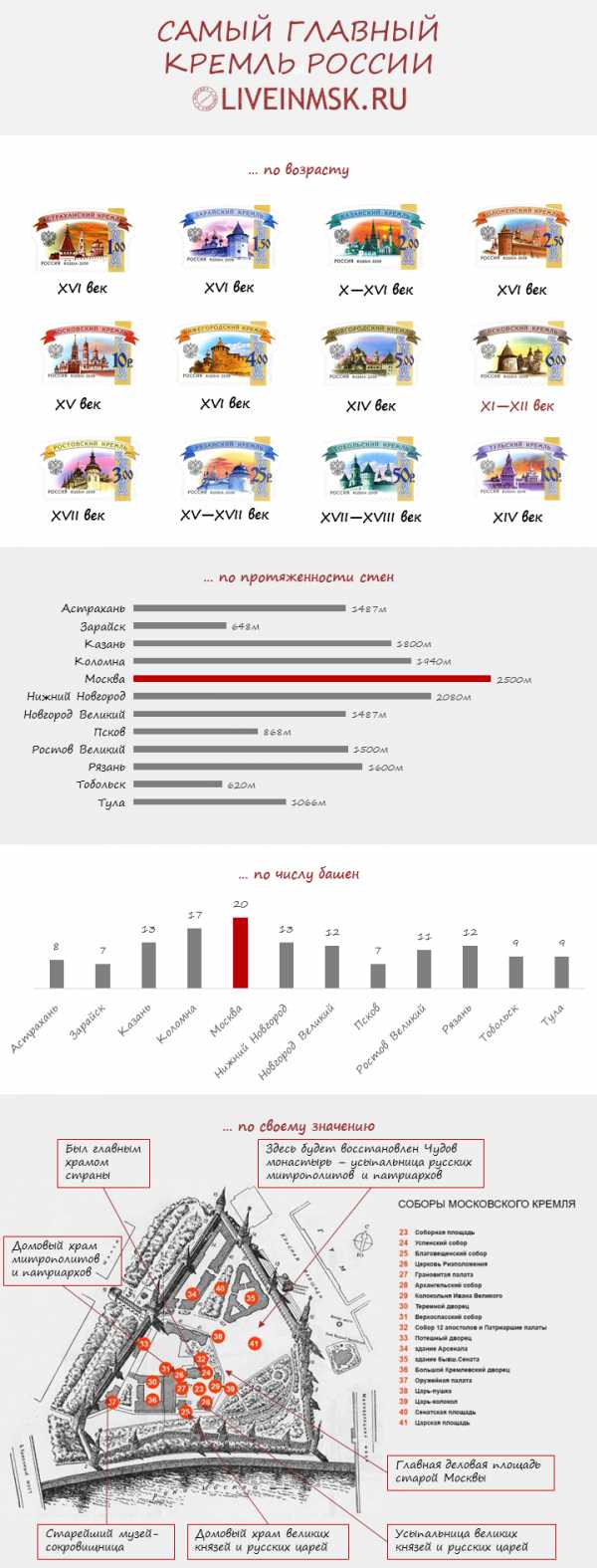

Московский Кремль[1] — крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города, официальная резиденция Президента Российской Федерации, была официальной резиденцией Генерального секретаря ЦК КПСС.

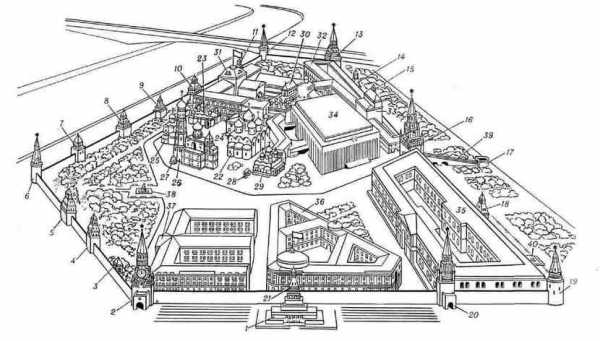

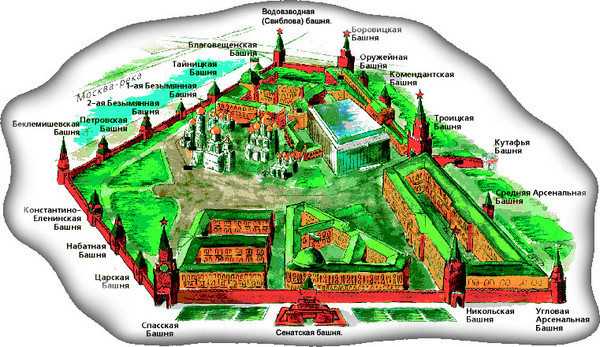

Расположен на высоком левом берегу Москвы-реки — Боровицком холме, при впадении в неё реки Неглинной. В плане Кремль — неправильный треугольник площадью 27,5 гектара. Южная стена обращена к Москве-реке, северо-западная — к Александровскому саду, восточная — к Красной площади.

Финно-угорское поселение[править | править код]

Первые поселения на территории Московского Кремля относятся к бронзовому веку (II тысячелетие до н. э.). У современного Архангельского собора было найдено финно-угорское поселение, относящееся к раннему железному веку (вторая половина I тысячелетия до н. э.). В это время поселение дьяковского типа занимало центр верхней надпойменной террасы Боровицкого холма (район современной Соборной площади) и, возможно, уже имело укрепления. С северо-востока селение было защищено двумя оврагами: один, к северу от нынешних Троицких ворот, выходил к реке Неглинной, другой лежал между Петровской и Второй Безымянной башнями современного Кремля[2].

Посёлок вятичей[править | править код]

С началом в X веке славянской колонизации бассейнов Оки и Москвы-реки вершину Боровицкого холма заселили вятичи (возможно, осваивая прежнее городище). Предположительно, поселение вятичей на холме состояло из двух укреплённых центров — первый, больший по площади, находился на месте современной Соборной площади, второй занимал оконечность мыса. Предположительно, оба центра защищало кольцевое укрепление, состоявшее из рва, вала и частокола. Вятичи включили в состав оборонительных сооружений и два соединённых промоиной оврага, выполнявших ту же функцию ещё в дославянское время; овраги были преобразованы в ров глубиной до 9 м и шириной около 3,8 м. Предположительно, на мысовой части поселения располагался некий политико-административный центр: при археологических раскопках здесь была найдена киевская вислая печать конца XI века. Обе части, вероятно, имели свои культовые центры — верхний в районе Соборной площади, нижний — «под Бором». На этом месте находилась старейшая в Москве церковь Рождества Иоанна Предтечи. К докняжескому времени относятся и кремлёвские топонимы «Маковица», «Горы» и «Бор». Эти два центра окружал посад, раскинувшийся вдоль рек Неглинной и Москвы. Развитие и процветание поселения было связано с пролегающими здесь торговыми путями: по Москве-реке шла оживлённая торговля между Востоком и Западом. Помимо водного пути, рядом проходили две сухопутные дороги — одна в Новгород (позже Волоцкая), другая из Киева через Смоленск на северо-восток; обе дороги соединялись у подножия Боровицкого холма бродом через Москву-реку (в районе нынешнего Большого Каменного моста)[3].

Первая крепость[править | править код]

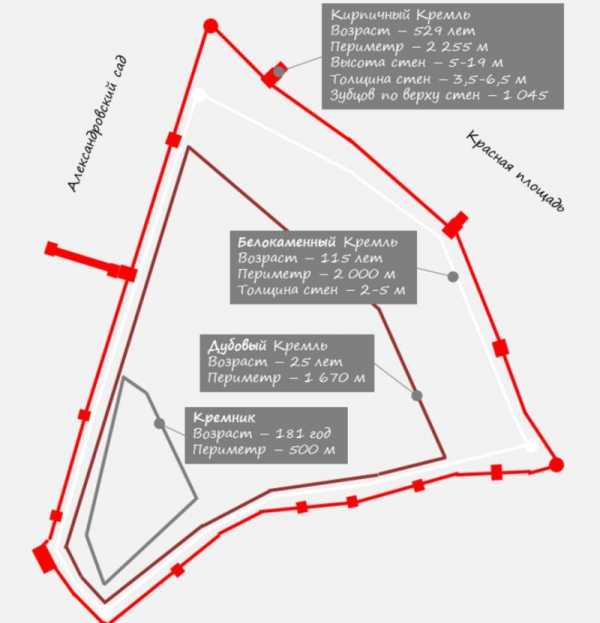

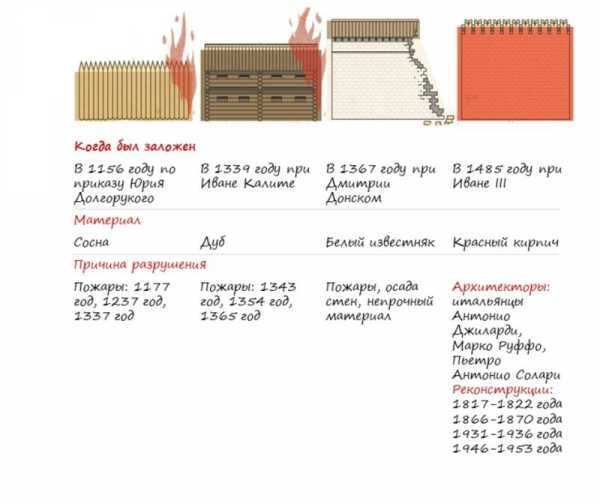

Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 году. В 1156 году на территории современного Кремля были построены первые укрепления общей протяжённостью около 850 м и площадью около 3 га. Укрепление было окружено рвом шириной 16–18 м и глубиной не менее 5 м. Земляной вал по ширине был около 14,5 м и 7 м по высоте. Для тех времён это была типичная средняя русская крепость. Вал был укреплён дубовыми брусьями, скреплявшимися на польский манер[неизвестный термин]. Во время монгольского нашествия после пятидневного сопротивления монголы взяли Москву, которую защищали младший сын Юрия Владимир и воевода Филипп Нянка «с малым войском»[4]. Кремль был разрушен, все его защитники — убиты, а Владимир Юрьевич — взят в плен. По свидетельству Лаврентьевской летописи, были сожжены все монастыри и церкви с сёлами.

Княжеская резиденция[править | править код]

С 1264 года Кремль являлся резиденцией московских удельных князей. В 1272 году князь Даниил Александрович (внук Ярослава Всеволодовича и младший сын Александра Невского) в первый год своего княжения устроил здесь Спасопреображенскую церковь. Предание об этом событии упоминает исследователь истории Кремля Александр Воронов.[5]

В 1293 году Москва была взята войском татарского царевича Тудана («Дюденева рать»).

С самого начала XIV века обострился конфликт между московскими и тверскими князьями, который начался при Данииле Александровиче. Этот междоусобный конфликт продолжался до 1329 года и в конечном итоге закончился существенным укреплением Великого княжества Московского[6].

В 1339 году были построены стены и башни из дуба.

В XIV веке в Кремле были устроены пять монастырей[6]. Первый из них (Спасо-Преображенский монастырь на бору) был создан в 1330 году, к тысячелетию Константинополя — «Нового Рима». Его центром стала древняя московская церковь Собора Спаса на Бору, или собор Спас-Преображения «что на Бору»[5][7]. Здесь происходили погребения московских князей и княгинь, пока роль усыпальницы не перешла к Архангельскому собору для мужчин и Вознесенскому монастырю (также разрушенному) для женщин. После учреждения Новоспасского монастыря в конце XV века собор Спаса на Бору получил статус придворного храма. В результате сооружения Кремлёвского дворца в 1830–1840 годах храм Спаса оказался вписанным во внутренний двор Дворца. Храм был уничтожен 1 мая 1933 года на основании решения Политбюро ЦК ВКП(б).

Другим древнейшим сооружением был Чудов монастырь, основанный митрополитом Алексием в 1365 году, находился в восточной части территории Кремля, примыкая к Вознесенскому монастырю. Название получил по церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех, ставшей впоследствии усыпальницей митрополита Алексия. В 1483 году на территории монастыря была сооружена Алексиевская церковь. По распоряжению чудовского архимандрита Геннадия в неё перенесли мощи митрополита Алексия. В 1501–1503 древнюю церковь Михаила Архангела сменил храм, возведённый итальянскими мастерами[8]. В начале XX века в подклете Алексиевской церкви была сооружена усыпальница, где погребли останки великого князя Сергея Александровича, погибшего в Кремле в 1905 году от рук террористов. Склеп великого князя находился под полом, точно под ракой святителя Алексия. В 1929 году все постройки Чудова монастыря были снесены.

Белокаменный Кремль Дмитрия Донского[править | править код]

Лицевой летописный свод: «В том же году Князь великий Дмитрий Иоаннович заложил град Москву каменный, и начали делать беспрестанно»В 1366—1368 годах, при великом князе Дмитрии Донском, деревянные стены Кремля заменяются стенами и башнями из местного белого камня (по данным археологии каменными были башни и наиболее важные части стены, откуда была наибольшая опасность штурма)[9]. С этого периода в летописях часто встречается название — «Москва белокаменная». Вскоре после постройки белокаменных стен они дважды — в 1368 и 1370 годах — выстояли против осады войск князя Ольгерда; в 1382 году хан Тохтамыш обманным путём проник в Кремль и разорил его, однако крепость быстро была восстановлена. Постепенно плотная деревянная застройка Кремля заменялась каменной, чему способствовали частые пожары. В 1404 году Лазарь Серб собрал и установил первые часы близ Благовещенского собора на подворье князя Василия Дмитриевича. К середине XV века в Кремле перестроили и расширили Благовещенский собор, на Митрополичьем дворе воздвигли церковь, названную позднее Ризоположенской, купец Ховрин перед своим домом построил церковь Воздвижения. В конце 1450-х — 1460-х годах на подворье Симонова монастыря, у Никольских ворот, возвели церковь Введения с каменной палатой, к Успенскому собору пристроили придел Похвалы Богородицы, на подворье Троице-Сергиева монастыря воздвигли церковь Богоявления, на территории великокняжеского двора поставили каменную церковь Иоанна Предтечи[10].

Постепенно белокаменные укрепления Кремля ветшали; прочность материала оказалась недостаточной и сооружения «поплыли» — летописи XV века содержат множество упоминаний о проводившихся восстановительных работах. В 1462 году масштабный ремонт стен от Свибловой стрельницы до Боровицких ворот осуществил В. Д. Ермолин[11].

Кирпичный Кремль Ивана III[править | править код]

Во второй половине XV века, при Иване III Великом, началась коренная перестройка Московского Кремля. Первым начали строить новый Успенский собор, ибо старый, построенный Иваном Калитою, к тому времени уже сильно обветшал. Строительство в 1471 году первоначально было поручено русским зодчим Кривцову и Мышкину, однако доведённое до сводов здание рухнуло в 1474 году при землетрясении — «известь была неклеевита, а камень нетвёрд»[12]. Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Фиораванти, который воздвиг к 1479 году существующее здание по подобию Успенского собора во Владимире. В 1484–1486 годах псковскими мастерами была возведена новая Ризоположенская церковь, а в 1484–1489 годах — новый Благовещенский собор на подклете прежнего храма. К тому времени вслед за Фиораванти в Москву были приглашены и другие итальянские зодчие. В 1485 году началось возведение нового Великокняжеского дворца, продолжавшееся с большими перерывами до 1514 года. Ранее всего была построена парадная часть дворца, от которой до наших дней сохранилась Грановитая палата, которую в 1487–1491 годах построили итальянские зодчие Марко Фрязин и Пьетро Антонио Солари. Строительством княжеских хором и внутренней стены, отделявшей их от остальной территории Кремля, занимался Алевиз Фрязин; он же перенёс на новое место парадную часть дворца — с южной стороны на восточную, обращённую к Соборной площади. Несмотря на то, что строительством дворца руководили итальянские зодчие, его архитектура полностью сохранила принципы сооружения древнерусских хором: на едином высоком каменном подклете были возведены отдельные каменные и деревянные объёмы[13][14]. С возведением в 1505–1508 годах Архангельского собора (архитектор Алевиз Новый) и колокольни Ивана Великого (архитектор Бон Фрязин), а также здания Казённого двора между ними формирование Соборной площади как главной площади Московского Кремля в основном завершилось[11][15].

В начале XVI века в Кремле итальянские мастера строят новые храмы: собор Чудова монастыря (1501–1503), собор Вознесенского монастыря (1519), церковь Иоанна Лествичника (1505–1508), церковь Николы Гостунского, перестраивается храм Иоанна Предтечи у Боровицких ворот (1504)[16][17].

Одновременно с сооружением Великокняжеского дворца и обновлением кремлёвских храмов шло строительство новых Кремлёвских стен и башен. Начиная с 1485 года на протяжении целого десятилетия под руководством итальянских зодчих белокаменные прясла стен и башни разбирали, а на их месте возводили новые из обожжённого кирпича. Площадь крепости была увеличена за счёт присоединения значительных территорий на северо-западе и достигла 27,5 га, а Кремль получил современные очертания неправильного треугольника[18]. Форма башен и завершения стены в виде зубцов напоминают замок Скалигеров в Вероне и замок Сфорца в Милане[15]. Московский Кремль повторяет замок Сфорца вплоть до мельчайших деталей — верх стен крепости в России венчали 1045 зубцов в форме ласточкиного хвоста. Даже высота у них одинакова — 71 м[19].

В 1508 году вдоль стен был вырыт Алевизов ров, вода в который поступала из Неглинной. Кремль окончательно превратился в неприступную, окружённую водой со всех сторон крепость, обособленную от разросшегося к тому времени города[16]. При реставрации стен и башен в 1946–1950 годах и в 1974–1978 годах внутри их кирпичной кладки, в нижних частях и фундаментах были обнаружены белокаменные блоки, использованные в качестве забутовки. Возможно, что это и есть остатки белокаменных стен Кремля времени Дмитрия Донского.

В конце XV — начале XVI веков были отрегулированы и расширены основные кремлёвские улицы — Спасская, Никольская и Чудовская[20]. К тому времени в Кремле находилось ещё немало дворов бояр, духовенства и удельных князей, которые селились, в основном, на Подоле и к северу от Соборной площади. При Василии III и Иване Грозном, по мере обострения борьбы с удельными князьями, великий князь изымал их дворы и передавал своим приближённым[16]. В XVI веке строительство в Кремле сводилось в основном к обновлению и совершенствованию уже существовавших зданий и ансамблей. В 1532–1552 годах к колокольне Ивана Великого пристроили Воскресенскую церковь, в середине века перестроили Благовещенский собор, на Митрополичьем дворе появились церкви Соловецких чудотворцев и Трёх Святителей, неоднократно перестраивался и расширялся великокняжеский (затем царский) дворец. Благовещенский собор стал девятиглавым, а главы его, как и главы Успенского собора, были покрыты золотом, вывезенным из покорённой Казани. На Троицком подворье возведена уникальная шатровая церковь. Иван Грозный долгое время жил на «опричном дворе» вне Кремля; после отмены опричнины для царя выстроили новые Постельные палаты в четыре покоя неподалёку от церкви Спаса на Бору[21] (на месте нынешнего Георгиевского зала).

Первые изображения Кремля сохранились от конца XVI — начала XVII веков: план, помещённый в «Записках о Московии» австрийского посла Сигизмунда Герберштейна, и опубликованный голландским картографом Герритсом Гесселем план, получивший название «Кремленаград»[22][23]. Последний даёт представление о существовавшем тогда характере застройки Кремля. Среди тесно стоящих строений видны отчётливые очертания Соборной (Царской) и Ивановской площадей; от Ивановской площади две улицы ведут через северо-восточную часть крепости к Спасским (тогда Фроловским) и Никольским воротам; всю юго-западную часть занимает новый дворцовый комплекс, сооружение которого шло в течение всего царствования Бориса Годунова и завершилось в 1601–1603 годах[24][23]. Иранский дипломат Орудж-бек Баят, посетивший Москву в 1599 году, в своих записках заключал: «Дома в Кремле построены в стиле итальянских архитекторов и украшены красивыми орнаментами. Дворец царя особенно красив…»; он же писал о большом количестве в Кремле деревянных строений[25].

В 1610–1612 годах Кремль был занят польско-литовским гарнизоном Александра Гонсевского.

Расцвет Кремля в XVII веке[править | править код]

С воцарением Романовых возобновилось активное строительство церковных и светских зданий. В 1624 году надстроена Спасская башня. В 1635–1636 годах построен Теремной дворец и дворцовые церкви.

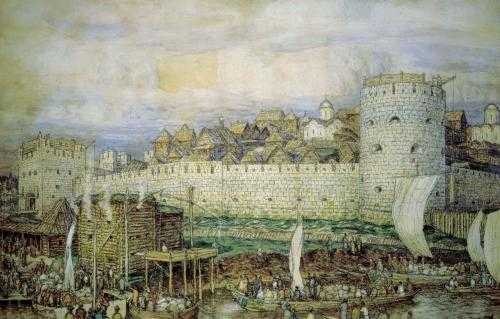

А. М. Васнецов. «Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века». 1922. Бумага на картоне, акварель, уголь, карандаш. 64 × 109. Музей Москвы, МоскваВ правление царя Фёдора Алексеевича (1676–1682) и царевны Софьи (1682–1689) произведена масштабная перестройка кремлёвского ансамбля, в результате которой он получил логическое завершение. Были возведены новые корпуса Приказов и Чудова монастыря, верховые сады, палаты цариц и царевен, а все башни Кремля (кроме Никольской) получили многоярусные надстройки с украшенными цветной черепицей шатрами. В это же время Кремль изменил свой цвет: из красно-кирпичного он стал белым. 7 июля 1680 года, как говорится в одном древнем историческом акте, царь Фёдор Алексеевич «указал город Кремль выбелить известью»[26].

XVIII век[править | править код]

С началом царствования Петра I значение Московского Кремля заметно изменилось — царь переехал сначала в Преображенское, а затем в Петербург, и крепость потеряла статус постоянной царской резиденции. В начале XVIII века изменился и характер кремлёвской застройки: после опустошительного пожара 1701 года, Пётр издал в 1704 году указ, запрещающий строить внутри Кремля деревянные здания[27]. В 1702 году на выгоревшей части между Троицкой и Собакиной башнями начинается строительство здания Арсенала (Цейхгауза), продолжавшееся с перерывами до 1736 года. С началом Северной войны возникла угроза вторжения в Москву войск Карла XII, в связи с чем Пётр I распорядился возвести вдоль кремлёвских стен бастионы, а осушенные в XVII веке рвы наполнить водой. Однако использовать эти укрепления не пришлось — после победы русской армии под Полтавой опасность миновала[27][28].

При Елизавете Петровне в 1743–1750-х годах были разобраны древние Столовая, Ответная и Золотая палаты дворца и заменены небольшим богато декорированным зданием Зимнего дворца по проекту В. В. Растрелли, построенным под наблюдением Д. В. Ухтомского. Одновременно Ухтомский возвёл на месте снесённого здания Большой казны галерею Оружейной палаты и занимался перестройкой Приказов. При обветшании кремлёвских строений ставилась задача прежде всего их ремонта, а при его невозможности — старые здания разрешалось ломать и восстанавливать «таким же видом как прежде были»[29].

В 1768 году для строительства нового Кремлёвского дворца по проекту В. И. Баженова была создана специальная государственная организация — Экспедиция кремлёвского строения[30]. При подготовке места для нового дворца была ликвидирована вся застройка юго-восточной части бровки холма, уничтожены многие памятники древнерусской архитектуры, в том числе разобрана южная часть кремлёвской стены вместе с Тайницкой и Первой Безымянной башнями. Баженов ставил перед собой цель «обновить вид сего древностью обветшалого и нестройного града» в соответствие с господствующей тогда эстетикой классицизма — предполагалось не только выстроить новый дворец, но и осуществить коренную перепланировку основных улиц и площадей Кремля, оставив лишь отдельные соборы и строения нарышкинского и петровского барокко[31]. Однако в 1775 году строительство дворца было отменено, официальной причиной чего была названа осадка Архангельского собора; способствовали этому решению огромные затраты на переустройство и нелюбовь Екатерины II к Москве. Разобранная стена с башнями была вскоре восстановлена в прежних формах[32].

В 1775 году был утверждён Прожектируемый план — план реконструкции Москвы, для реализации которого был создан Каменный приказ во главе с П. Н. Кожиным. В конце 1776 года Кожин составил отдельный доклад о реконструкции Московского Кремля, который предполагал создание в Кремле регулярных площадей, постройку новых дворцов и правительственных зданий с «самонаилучшей фасадой по правилам новейшей архитектуры». При этом возведение новых построек предполагалось осуществлять на удалении от древних зданий, которые бережно сохранялись[33]. В 1763 году указом императрицы Екатерины II Сенат был поделён на департаменты и два из них — ведающий правами дворян и судебный — перевели из столицы в Москву[28][34]. Для их размещения в 1776–1787 годах по проекту Матвея Казакова было построено здание Присутственных мест (Сената), ставшее первым крупным сооружением Кремля в стиле классицизма. С возведением Сената с территории Кремля исчезли последние частные владения[35]. В те же годы Казаков построил на Ивановской площади Архиерейский дом и готический портик Чудова монастыря[36][34].

В 1797 году Казаков составил новый план общей реконструкции Кремля, что было вызвано коронацией Павла I. Как и проект Баженова, казаковский план реконструкции Кремля остался неосуществлённым, однако утвердил представление о Кремле как о едином архитектурном ансамбле[36][37].

XIX век[править | править код]

В первые годы XIX века Кремль начал восприниматься современниками как символ исторической и боевой славы России, что вызвало появление в его застройке ярких псевдоготических форм. Архитектор И. В. Еготов использовал готические элементы при перестройке Потешного дворца и ряде других кремлёвских построек[38].

Вместе с тем, на начало XIX века пришёлся снос множества древних строений. В числе прочих были уничтожены знаменитые Гербовые ворота, Сретенский собор, часть Потешного дворца, несколько храмов Вознесенского монастыря, а также комплексы Хлебенного дворца, Цареборисова двора и Троицкого подворья.

В 1812 году Москва и Кремль были захвачены армией Наполеона. Французская армия вошла в Кремль 2 сентября 1812 года, а сам Наполеон — 3 сентября. Однако уже на следующий день он бежал из Кремля по потайному ходу под угрозой распространившегося огня[39]. Отступая, Наполеон приказал заминировать и взорвать кремлёвские здания. Несмотря на то, что большинство зарядов не взорвалось, урон был значительным. Взорваны были Арсенал, Водовзводная, Петровская и Первая безымянная башни, серьёзно пострадали Угловая Арсенальная башня и пристройки к колокольне Ивана Великого, частично был повреждён Сенат[40]. Восстановление вёл архитектор Ф. К. Соколов; ряд башен был отстроен по проектам и под наблюдением О. И. Бове. В ходе реконструкции Красной площади Бове придал Никольской башне готический облик. Арсенал был восстановлен и получил новую отделку позднее — в 1815–1828 годах по проекту московских зодчих А. Н. Бакарева, И. Л. Мироновского, И. Т. Таманского и Е. Д. Тюрина[34]. Тогда же вокруг Арсенала расположили трофейные пушки, которые были присланы в Москву по специальному распоряжению Александра I[41]. Всего на ликвидацию последствий взрыва в Кремле ушло более двадцати лет: последние работы завершились к 1836 году.

В 1817 году на Ивановской площади устроили плац для военного парада, для чего в одну ночь был разобран древний храм Николы Гостунского. В 1823 году по проекту В. П. Стасова надстроили царский дворец, который вновь оказался мал, и уже в 1824 году купленный ранее казной дом митрополита был также надстроен и стал с 1831 года именоваться Малым Николаевским дворцом[41]. В начале 1830-х годов начались реставрационные работы на древних памятниках Кремля. Одним из первых академиком Ф. Г. Солнцевым и архитектором П. А. Герасимовым был восстановлен в 1836–1849 годах Теремной дворец. В 1836 году архитектор О. Монферран поднял и установил на специальном постаменте Царь-колокол, упавший в пожар 1737 года и пролежавший всё это время в яме[41].

К 1830-м годам вернулись к идее строительства на южном склоне холма вдоль реки нового царского дворца. В 1839 году Николай I поручил строительство Большого Кремлёвского дворца архитектору К. А. Тону, по проекту которого в то же время сооружался храм Христа Спасителя. Строительство здания заняло около десяти лет и было завершено к 1849 году. Ещё до его окончания была разобрана небольшая церковь Иоанна Предтечи на Бору, масштаб которой не соответствовал новому сооружению. Тогда же разобрали все старые дворцовые сооружения, за исключением Теремного дворца, Грановитой и Малой Золотой палат, включённых в общую систему нового дворца. В 1844–1851 годах по проекту Тона было возведено новое здание Оружейной палаты; старую палату перестроили в казармы[42][43].

Во второй половине XIX века каких-либо существенных перестроек в Кремле не производилось, за исключением реставрации Н. А. Шохиным Потешного дворца, вернувшей зданию облик XVII века[44]. В 1893—1898 годах на юго-восточной стороне склона кремлёвского холма на народные средства был построен памятник Александру II (проект скульптора А. М. Опекушина, художника В. В. Жуковского и архитектора Н. В. Султанова)[44].

Начало XX века[править | править код]

В 1908 году между зданиями Сената и Арсенала около Никольской башни на месте гибели князя Сергея Александровича был воздвигнут крест-памятник.

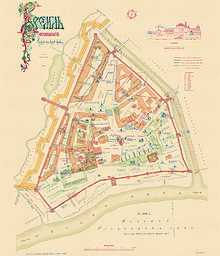

План Кремля. 1917Проход на территорию Московского Кремля был свободным для всех. Входить было принято через Спасские ворота, поклонившись иконе Спаса. Император с семьёй бывал в своей московской резиденции нечасто, поэтому, взяв бесплатный билет в дворцовой конторе, посетитель имел право пройтись по всем кремлёвским дворцам.

Во время вооружённого восстания в октябре — ноябре 1917 года Кремль, на территории которого находились отряды юнкеров, серьёзно пострадал от артиллерийского обстрела, произведённого революционными войсками. Были сильно повреждены стены,

ru.wikipedia.org

история, фото, интересные факты, легенды.

История не сохранила точного года появления Московского Кремля. Но уже в XII веке Юрий Долгорукий рассматривал Москву как форпост суздальского княжества, поэтому сразу задумался о строительстве крепости.

Кремль Долгорукого был крошечным: он умещался между современными Тайницкой, Троицкой и Боровицкой башнями. Его окружала деревянная стена длиной 1 200 метров.

Сначала эту крепость называли городом, а земли вокруг — посадом. Когда появился Китай-город, крепость переименовали в Старый город. И только после строительства в 1331 году Белого города крепость назвали Кремлем, что означало «крепость в центре города».

Слово Кремль» происходит от древнерусского «кром» или «кремнос» (твердый) — так называли центральную часть древних городов. Кремлевские крепостные стены и башни обычно ставили на самом высоком месте.

Слово «Кремль» также могло происходить от так называемого «кремленого» (прочного) дерева, из которого строили городские стены. А в 1873 году исследователь А.М. Кубарев предположил, что этот топоним мог прийти из греческого языка, где «кремнос» означает «крутизна, крутая гора над берегом или оврагом». Московский Кремль действительно стоит на горе на крутом берегу реки, а слова «кремн» и «кремнос» могли попасть в русскую речь с греческим духовенством, прибывшим в Москву в конце 1320-х годов вместе с митрополитом Феогностом.

Путеводитель по архитектурным стилямМосковский Кремль стоит на Боровицком холме, на слиянии Москвы-реки и Неглинной. За стенами крепости площадью 9 гектар могли укрыться от опасности жители окружающих посадов.

Со временем посады росли. С ними росла и крепость. В XIV веке при Иване Калите построили новые стены Московского Кремля: снаружи деревянные, обмазанные глиной, внутри — каменные. С 1240 года Русь находилась под татаро-монгольским игом, а московские князья умудрялись в центре захваченной страны возводить новые крепости!

Кремль при Дмитрии Донском (после пожара 1365 года) построили уже из белого камня. Тогда стены имели длину почти 2 километра — на 200 метров короче нынешних.

Пожары и землетрясение 1446 года повредили крепость, и при Иване III в конце XV века Московский Кремль перестроили. Для этого пригласили итальянских архитекторов — специалистов по фортификации — Аристотеля Фиорованти, Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо. Они строили не просто крепость, а святой город. Легендарный Царьград был заложен по трем углам на все стороны по семи верст

, поэтому итальянские мастера с каждой стороны Московского Кремля поставили по 7 краснокирпичных башен (вместе с угловыми) и постарались сохранить одинаковое расстояние от центра — Успенского собора. В таком виде и в таких границах Московский Кремль дошел до наших дней.

Стены Кремля получились так хороши, что ими ни разу никто не овладел.

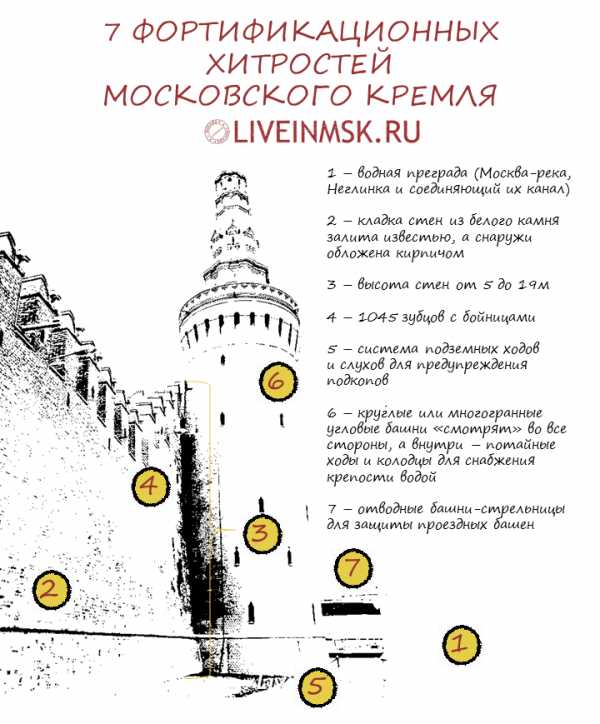

Как читать фасады: шпаргалка по архитектурным элементамДва водных рубежа и склоны Боровицкого холма уже давали крепости стратегическое преимущество, а в XVI веке Кремль превратился в остров: вдоль северо-восточной стены вырыли канал, который соединил Неглинную и Москву-реку. Раньше всех построили южную стену крепости, так как она выходила к реке и имела важное стратегическое значение — здесь причаливали прибывшие по Москве-реке купеческие суда. Поэтому Иван III приказал убрать все постройки к югу от кремлевских стен — с того времени здесь ничего не строили, кроме земляных валов и бастионов.

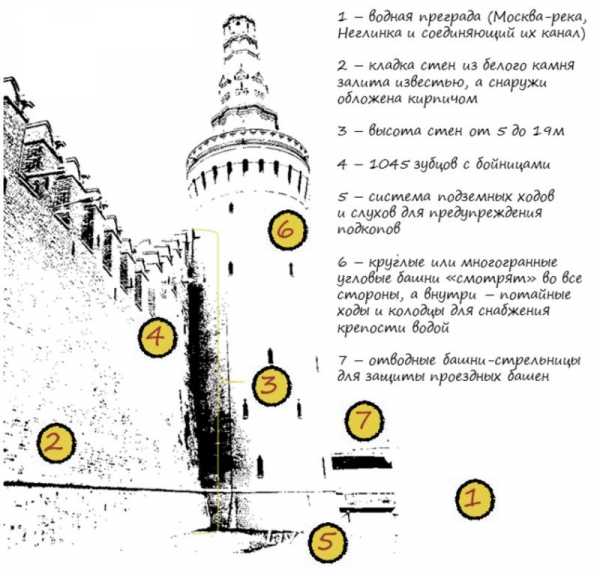

В плане стены Кремля образуют неправильный треугольник площадью около 28 га. Снаружи они сложены из красного кирпича, но внутри выстроены из белого камня старых стен Кремля Дмитрия Донского, а для большей прочности залиты известью. Строили из полупудового кирпича (весом 8 кг). По пропорциям он напоминал большую буханку черного хлеба. Его еще называли двуручным, потому что для поднять можно было только двумя руками. При этом тогда кирпич на Руси был новшеством: раньше строили из белого камня и плинфы (чего-то среднего между кирпичом и плиткой).

Высота кремлевских стен колеблется от 5 до 19 метров (в зависимости от рельефа), и в некоторых местах достигает высоты шестиэтажного дома. По периметру стен идет непрерывный ход шириной 2 метра, но снаружи его скрывают 1 045 зубцов-мерлонов. Эти М-образные зубцы — типичная черта итальянской фортификационной архитектуры (ими отмечали крепости сторонники императорской власти в Италии). В обиходе их называют «ласточкин хвост». Снизу зубцы кажутся небольшими, но их высота достигает 2,5 метров, а толщина — 65-70 сантиметров. Каждый зубец сложен из 600 полупудовых кирпичей, и почти во всех зубцах есть бойницы. Во время боя стрельцы закрывали промежутки между зубцами деревянными щитами и стреляли через щели. Что ни зубец, то стрелец

, — говорили в народе.

Стены Московского Кремля окружали слухи для подземных войн. Они защищали крепость от подкопов. Также под стенами была система тайных подземных ходов. В 1894 археолог Н.С. Щербатов обнаружил их почти под всеми башнями. Но его фотографии исчезли в 1920-х годах.

Подземелья и тайные ходы МосквыВ Московском Кремле 20 башен. Они играли ключевую роль в наблюдении за подступами к крепости и в обороне. Многие из башен были проездными, с воротами. Но сейчас для проезда в Кремль открыты три: Спасская, Троицкая и Боровицкая.

Угловые башни имеют круглую или многогранную форму и внутри содержат потайные ходы и колодцы для снабжения крепости водой, а остальные башни — четырехугольные. Это объяснимо: угловые башни должны были «смотреть» во все внешние стороны, а остальные — вперед, так как с боков их прикрывали соседние. Также проездные башни дополнительно защищали отводные башни-стрельницы. Из них сохранилась только Кутафья.

Вообще в Средние века башни Московского Кремля выглядели иначе — у них не было шатровых завершений, но были деревянные дозорные вышки. Тогда крепость имела более суровый и неприступный характер. Сейчас стены и башни утратили оборонительное значение. Не сохранилась и двускатная крыша: она сгорела в XVIII веке.

К XVI веку Кремль в Москве приобрел вид грозной и неприступной крепости. Иностранцы называли его «замком» на Боровицком холме.

Кремль много раз был в центре политических и исторических событий. Здесь короновали русских царей и принимали иностранных послов. Здесь укрывались польские интервенты и открывшие им ворота бояре. Кремль пытался взорвать убегающий из Москвы Наполеон. Кремль собирались перестроить по грандиозному проекту Баженова...

Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?.. Он алтарь России, на нем должны совершаться и уже совершаются многие жертвы, достойные отечества... Нет, ни Кремля, ни зубчатых стен его, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно... Надо видеть, видеть... надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению!..

В советское время в Московском Кремле разместилось правительство. Доступ на территорию закрыли, а недовольных «утихомирил» председатель ВЦИК Я. Свердлов.

Несомненно, буржуазия и мещане поднимут вой — большевики, мол, оскверняют святыни, но нас это меньше всего должно беспокоить. Интересы пролетарской революции выше предрассудков.

За время правления советской власти архитектурный ансамбль Московского Кремля пострадал больше, чем за всю его историю. В начале XX века внутри Кремлевских стен было 54 сооружения. Сохранилось меньше половины. Например, в 1918 году по личному указанию В.И. Ленина снесли памятник великому князю Сергею Александровичу (его убили на Сенатской площади в феврале 1905 года), тогда же разрушили памятник Александру II (на его постаменте потом поставили памятник Ленину). А в 1922 из соборов Московского Кремля вывезли более 300 пудов серебра и 2 пудов золота, более 1 000 драгоценных камней, и даже раку патриарха Гермогена.

В Большом Кремлевском дворце проводили съезды Советов, в Золотой палате устроили кухню, в Грановитой — столовую. Малый Николаевский дворец превратился в клуб работников советских учреждений, в Екатерининской церкви Вознесенского монастыря открыли спортивный зал, в Чудовом монастыре — кремлевскую больницу. В 1930-х монастыри и Малый Николаевский дворец снесли, и вся восточная часть Кремля от Ивановской площади до Сената превратилась в руины.

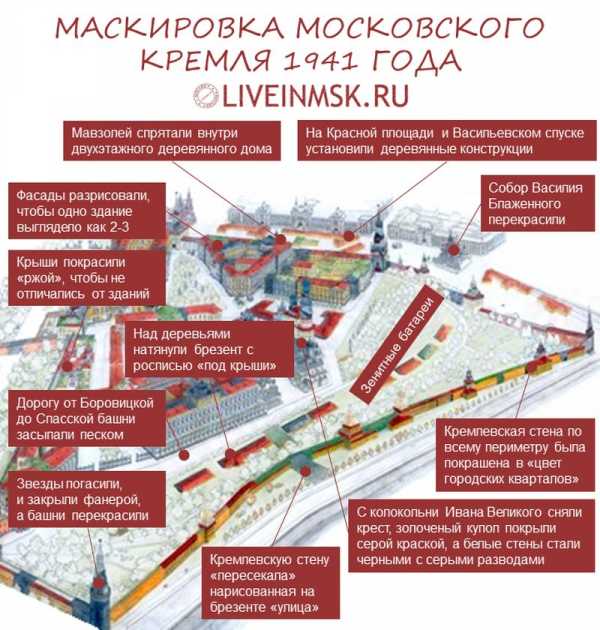

Кремль: мини-путеводитель по территорииВо время великой Отечественной войны Кремль был одной из главных целей воздушных бомбардировок Москвы. Но благодаря маскировке, крепость «исчезла».

Краснокирпичные стены перекрасили, а чтобы сымитировать отдельные здания, на них нарисовали окна и двери. Зубцы на вершине стен и звезды кремлевских башен накрыли фанерными крышами, а зеленые крыши покрасили под ржавчину.

Маскировка затруднила немецким летчикам поиск Кремля, но не спасла от бомбардировок. В советское время говорили, что на Кремль не упала ни одна бомба. На самом деле упали 15 фугасных и 150 мелких зажигательных. А в Арсенал попала бомба весом в тонну, и часть здания обрушилась. Прибывший позже в Кремль британский премьер-министр Черчилль, проходя мимо пролома, даже остановился и снял шляпу.

В 1955 году Московский Кремль частично открыли для посещения — он превратился в музей под открытым небом. Тогда же в Кремле запретили проживание (последние жители выписались в 1961 году).

В 1990 кремлевский ансамбль включили в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Одновременно Кремль стал правительственной резиденцией, но сохранил музейные функции. Поэтому на территории присутствуют сотрудники в форме, быстро наставляющие заплутавших туристов «на путь истинный». Но с каждым годом все больше уголков Кремля становятся открытыми для прогулок.

А еще Кремль часто снимают для кино. А в фильме «Третья Мещанская» можно даже увидеть Московский Кремль до сноса Чудова и Вознесенского монастырей.

Мини-путеводитель по Кремлевским стенам и башням Говорят, что...

Говорят, что... ...Кремлевские стены построил Иван Грозный (Ивана III также называли «Грозным»). Он вызвал 20 000 деревенских мужиков и приказал:.

— Чтобы через месяц было все готово!

Платили мало — по 15 копеек в день. Поэтому многие умерли от голода. Многих забили до смерти. На их место пригоняли новых работников. И через месяц Кремлевские стены завершили. Поэтому и говорят, что Кремль на костях стоят

...в нижних ярусах колокольни Иван Великий часто бродит тень Ивана IV. Сохранились даже воспоминания Николая II, как накануне коронации ему и императрице Александре Федоровне явился дух Грозного..

А когда в Московском Кремле убили Лжедмитрия, москвичи стали иногда видеть очертания фигуры Самозванца, мелькающие в сумерках между зубцами стен. Видели его и августовской ночью 1991 года — перед попыткой государственного переворота.

А однажды вечером поднял тревогу вахтер, дежуривший в здании рядом с Патриаршими палатами (при Сталине там было жилье). Одну из квартир на втором этаже занимал нарком НКВД Ежов, а пост дежурного находился в прихожей бывших Ежовских апартаментов. Около полуночи вахтер услышал на лестнице шаги, затем звяканье ключа в замке, скрип распахнувшейся и закрывшейся двери. Он понял, что кто-то вышел из здания, и попытался задержать нарушителя. Дежурный выскочил на крыльцо и увидел в нескольких метрах от дома хорошо знакомую по старым фотографиям маленькую фигуру в длиннополой шинели и фуражке. Но призрак чекиста растаял в воздухе. Видели Ежова еще несколько раз.

Дух Сталина в Московском Кремле не появлялся, зато призрак Ленина — частый гость. Первый визит дух вождя совершил еще при жизни — 18 октября 1923 года. По свидетельствам очевидцев, смертельно больной Ленин неожиданно прибыл из Горок в Кремль. Один, без охраны, он прошел в свой кабинет и прогулялся по территории Кремля, где его поприветствовал отряд курсантов ВЦИК. Начальник охраны сначала оторопел, а потом ринулся звонить в Горки, чтобы узнать, почему Владимир Ильич без сопровождения. Тут он и узнал, что Ленин никуда не выезжал. После этого случая в кремлевской квартире вождя началась настоящая чертовщина: слышались звуки передвигаемой мебели, треск телефона, скрип половиц и даже голоса. Это продолжалось, пока апартаменты Ильича со всем скарбом не перевезли в Горки. Но до сих пор охрана и сотрудники Кремля видят иногда морозными январскими вечерами на Соборной площади призрак Ленина, греющего над костром руки

Московский Кремль на фото разных лет:

А вам есть что добавить к рассказу об истории и архитектуре Московского Кремля?liveinmsk.ru

Московский Кремль: история, описание, фото

Адрес: Россия, Москва

Начало строительства: 1482 год

Окончание строительства: 1495 год

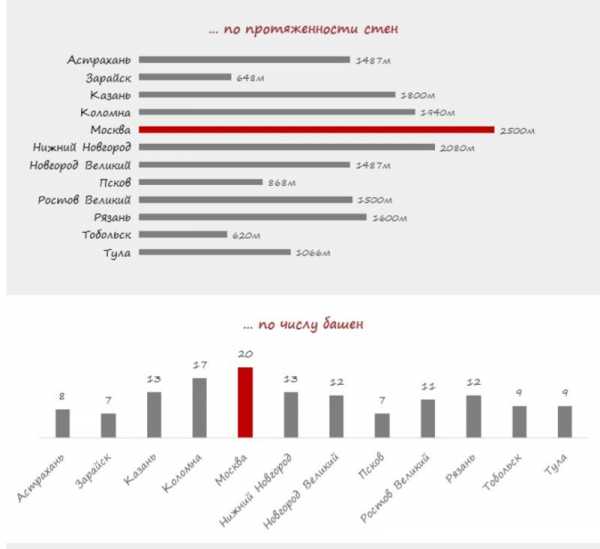

Количество башен: 20

Длина стены: 2500 м.

Основные достопримечательности: Спасская башня, Успенский собор, Колокольня Ивана Великого, Благовещенский собор, Архангельский собор, Грановитая палата, Теремной дворец, Арсенал, Оружейная палата, Царь-пушка, Царь-колокол

Координаты: 55°45'03.0"N 37°36'59.3"E

Объект культурного наследия Российской Федерации

Краткая история Московский Кремль

Возвращение святыни

Легенды и мифы

Соборы Московский Кремль

Достопримечательности Московский Кремль

Схема Московский Кремль

Архитектура Московский Кремль

Информация о Московском Кремле

Московский Кремль на карте

Краткая история Московский Кремль

В самом сердце Москвы, на Боровицком холме возвышается величавый ансамбль Кремля. Он давно уже стал не только символом столицы, но и всей России. Сама история распорядилась так, что рядовой посёлок кривичей, раскинувшийся посреди лесной глуши, со временем превратился в столицу могучей российской державы.

Кремль с высоты птичьего полёта

Кремлём или детинцем в древней Руси называли центральную, укреплённую часть города с крепостной стеной, бойницами и башнями. Первый Московский Кремль, построенный в 1156 году князем Юрием Долгоруким, представлял собой деревянную крепость, окружённую рвом и валом.

В княжение Ивана I по прозвищу Калита (денежный мешок) в Москве воздвигли дубовые стены и башни и заложили первое каменное здание — собор Успения Богоматери.

Вид на стены Кремля с Кремлёвской набережной

В 1367 году Великий князь Дмитрий Донской обнёс Кремль мощной крепостной стеной из белого известняка. С тех пор столица получила прозвище «Москва белокаменная». Масштабное строительство развернулось при Иване III, который объединил значительную часть русских земель вокруг Москвы и построил достойную «государя всея Руси» резиденцию в Кремле.

Для строительства фортификационных сооружений Иван III пригласил архитекторов из Милана. Именно в 1485 — 1495 годах были построены существующие и поныне стены и башни Кремля. Верх стен венчают 1045 зубцов в форме «ласточкиного хвоста» — они имеют тот же вид, что и зубцы итальянских замков. На рубеже XV — XVI веков Московский Кремль превратился в неприступную массивную крепость, облицованную красным кирпичом.

Вид на Кремль с Большого Каменного моста

В 1516 году вдоль укреплений, выходящих на Красную площадь, вырыли ров. После Смутного времени башни украсили шатрами, придав Кремлю современный облик.

Чудесное возвращение святыни Московского Кремля

Главной из 20 башен Московского Кремля по праву считается Спасская, созданная итальянским зодчим Пьетро Антонио Солари. Спасские ворота издавна являлись парадным входом в Кремль, а куранты, помещённые в шатре башни, известны как главные часы страны. Вершину башни венчает светящаяся рубиновая звезда, но после распада СССР всё чаще появляются призывы убрать звезду и водрузить на её месте двуглавого орла. Своё название башня получила от надвратной иконы «Спаса Смоленского».

Вид на Кремль с Большого Москворецкого моста

Икона почиталась святыми, поэтому мужчины, проходя через ворота, перед образом Спасителя должны были снимать головной убор. Легенда гласит, что когда Наполеон проезжал через Спасские ворота, то порыв ветра сорвал с его головы треуголку. Но на этом дурные предзнаменования не закончились: французы попытались похитить золочёную ризу, украшавшую образ Спаса Смоленского, но лестница, приставленная к воротам, опрокинулась, и святыня осталась невредимой.

В годы советской власти икону убрали с башни. Более 70 лет святыня считалась утраченной, пока в 2010 году реставраторы не обнаружили под слоем штукатурки металлическую сетку, скрывающую образ Христа. 28 августа 2010 года, в праздник Успения Богородицы патриарх Кирилл торжественно освятил вновь обретённую икону над воротами Спасской башни.

Беклемишевская башня

Легенды и мифы Кремля

Испокон веков Московский Кремль был не только символом безграничной власти государя, но и местом, о котором слагали предания. За долгую историю о кремлевских храмах и башнях было создано столько легенд, что хватило бы на целую книгу.

Самые известные предания рассказывают о тайных подземельях и подземных ходах. Считается, что они были придуманы итальянскими архитекторами, проектировавшими и строившими кремлевские стены и башни. Множество подземных помещений сохранилось под бывшим Чудовым монастырем, который до 1930-х годов располагался в восточной части Кремлевского холма. Это переходы, внутренние помещения храмов и длинные галереи. На сегодняшний день часть из них затоплена подземными водами.

Вечный огонь у стен Кремля

Среди москвичей ходят слухи, что раньше от каждой из башен Кремля наружу вели разветвленные подземные ходы. Такие же тайные проходы соединяли все царские дворцы. Когда в 1960-е годы строители взялись рыть большой котлован для Государственного Кремлевского дворца, они обнаружили три подземных прохода, построенные в XVI веке. Подземелья были настолько широкими, что по ним можно было проехать на телеге.

Подземные ходы находили во время каждой крупной реконструкции. Чаще всего пустоты, провалы и лабиринты в целях безопасности замуровывали или просто заливали бетоном.

Спасская башня

Одна из тайн Московского Кремля также связана с его подземельями. Вот уже несколько столетий историки и археологи бьются над загадкой исчезновения библиотеки Иоанна IV Грозного, которую также называют Либерией. Уникальное собрание древних книг и рукописей русский государь получил по наследству от своей бабки Софьи Палеолог, которой эти книги достались в качестве приданного.

В исторических документов существует опись библиотеки, состоящей из 800 томов, однако само собрание бесследно исчезло. Некоторые исследователи убеждены, что оно сгорело при пожаре или пропало во времена Смуты. Но многие уверены, что библиотека цела и спрятана в одном из кремлевских подземелий.

Вид на Успенский, Благовещенский соборы и Соборную площадь

Нахождение книг в хранилищах, расположенных под землей, не было случайностью. Когда в 1472 году Софья Палеолог приехала в город, она увидела к каким страшным последствиям привел пожар, бушевавший в Москве двумя годами ранее. Поняв, что привезенная ею библиотека может легко погибнуть в огне, Софья приказала оборудовать под хранилище просторный подвал, который находился под кремлевским храмом Рождества Богородицы. После этого ценную Либерию всегда держали в подземельях.

Вид на Соборную площадь и колокольню Ивана Великого

Соборы Московского Кремля — «алтари России»

Сегодня Московский Кремль — это и место работы Президента РФ, и историко-культурный музей. Исторический центр Кремля представлен Соборной площадью с тремя соборами — Успенским, Архангельским и Благовещенским. Старинная пословица гласит: «Над Москвой высится Кремль, а над Кремлём — только небо». Именно поэтому весь народ чтил указы царя, которые он провозглашал в Успенском соборе.

Этот храм с полным правом можно назвать «алтарём России». В Успенском соборе Кремля царей венчали на царство, избирали очередного главу русской церкви, а в гробницах храма обрели вечный покой мощи московских святителей. Архангельский собор, начиная с 1340 года и вплоть до XVIII столетия, служил усыпальницей московских князей и царей.

Архангельский собор Московского Кремля

Под его сводами на белокаменных плитах в строгом порядке установлены надгробия. Благовещенский собор был личным молитвенным домом московских князей: здесь они принимали крещение, исповедовались, венчались. По преданию, в подклетах этого храма хранилась великокняжеская казна. Соборную площадь окружают колокольня Ивана Великого, Грановитая и Патриаршие палаты. В Грановитой палате проходили собрания Боярской думы и Земских соборов, а в Патриаршем дворце размещалась контора Священного синода.

Достопримечательности Московского Кремля

К более молодым постройкам Кремля относится Большой Кремлёвский дворец, построенный в середине XIX века по приказу императора Николая I. Сегодня в его стенах разместилась парадная резиденция Президента России.

Царь-пушка

В дворцовых залах проводятся церемонии вступления в должность Президента, вручаются государственные награды и верительные грамоты. В одном из зданий дворца расположены Алмазный фонд РФ и Оружейная палата — сокровищница предметов дворцового обихода. В Кремле на постаментах стоят Царь-пушка весом 40 тонн и Царь-колокол весом 200 тонн — шедевры русского литейного мастерства. Из-за своих гигантских габаритов они не пригодны для использования по назначению, но зато стали символами великой России. В Кремле всегда многолюдно. Гости восхищаются непреходящей красотой архитектурных творений, олицетворяющих русскую историю. Как писал М.Ю. Лермонтов в «Панораме Москвы», ничто не может сравниться с этим Кремлём который, «окружён зубчатыми стенами и златыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки».

Рейтинг достопримечательности

Схема Московского Кремля

Архитектура Московского Кремля

Информация о Московском Кремле

Московский Кремль на карте

Города России на Putidorogi-nn.ru:

|

Казань |

Санкт-Петербург |

Владимир |

Ярославль |

|

Муром |

Ростов Великий |

Александров |

Иваново |

|

Калуга |

Кострома |

Сергиев Посад |

Нижний Новгород |

|

Псков |

Касимов |

Переславль-Залесский |

Суздаль |

putidorogi-nn.ru

Московский Кремль – все башни Кремля, история возведения — way2day.com

Когда был построен Московский Кремль

Московский Кремль – центр России и цитадель власти. Более 5 веков эти стены надежно скрывают государственные тайны и защищают их главных носителей. Кремль показывают по российским и мировым каналам несколько раз на дню. Это средневековая, ни на что не похожая крепость, уже давно стала символом России.

Только вот кадры нам предоставляют в основном одни и те же. Кремль – строго охраняемая действующая резиденция президента нашей страны. В безопасности не существует мелочей, поэтому так жестко регламентированы все кремлевские съемки. Кстати, не забудьте посетить экскурсию в Кремль.

Чтобы увидеть другой Кремль попробуйте представить его башни без шатров, ограничьте высоту лишь широкой, не сужающейся частью и вы сразу увидите совершенно другой Московский Кремль – мощную, приземистую, средневековую, европейскую крепость.

Такой и построили ее в конце 15 века на месте старого белокаменного Кремля итальянцы – Пьетро Фрязин, Антон Фрязин и Алоиз Фрязин. Все они получили одну фамилию, хотя родственниками не являлись. «Фрязин» означает на старославянском иноземец.

Они построили крепость в соответствии со всеми последними достижениями фортификационной и военной науки того времени. Вдоль зубцов стен проходит боевая площадка шириной от 2 до 4.5 метров.

В каждом зубце есть бойница, достать до которой, можно только встав на что-то еще. Вид отсюда ограниченный. Высота каждого зубца 2-2.5 метра, расстояние между ними во время боя закрывали деревянными щитами. Всего на стенах Московского Кремля 1145 зубцов.

Московский Кремль являет собой великую крепость, расположившуюся подле Москва-реки, в сердце России – в Москве. Цитадель оснащена 20-ю башнями, каждая имеет свой уникальный вид и 5 проездных ворот. Кремль подобен лучу света, пронесенному сквозь богатейшую историю становления России.

Эти древние стены являются свидетелями всех тех многочисленных событий, что происходили с государством, начиная с момента ее возведения. Крепость начинает свой путь в 1331 году, хотя слово «кремль» упоминалось и ранее.

Моссковский Кремль, инфографика. Источник: www.культура.рф. Для детального просмотра откройте картинку в новой вкладке браузера.Московский Кремль при разных правителях

Московский Кремль при Иване Калите

В 1339-1340 гг. Московский князь Иван Данилович по прозвищу Калита («денежный мешок») выстроил на Боровицком холме внушительную цитадель из дуба, толщиной стен от 2 до 6 м, а высотой не ниже 7 м. Иван Калита сделал мощную крепость с грозным видом, но простояла она менее трех десятилетий и сгорела во время страшного пожара летом 1365 г.

Кремль при Иване КалитеМосковский Кремль при Дмитрии Донском

Задачи обороны Москвы настоятельно требовали создания более надежной крепости: московскому княжеству грозила опасность со стороны Золотой Орды, Литвы и соперничавших русских княжеств – Тверского и Рязанского. Княживший тогда 16-летний внук Ивана Калиты Дмитрий (он же Дмитрий Донской) решил выстроить крепость из камня – Кремль.

Каменную крепость начали строить в 1367 г., а камень добывали неподалеку, в селе Мячково. Завершили стройку в сжатые сроки – всего за один год. Дмитрий Донской сделал Кремль белокаменной крепостью, которую не раз пытались штурмовать неприятели, да так и не смогли.

Кремль при Дмитрии ДонскомЧто означает слово «Кремль»

Одно из первых упоминаний слова «кремль» значится в Воскресенской летописи в сообщении о пожаре 1331 г. По предположению историков, оно могло возникнуть из древнерусского слова «кремник», обозначавшего крепость, построенную из дуба. Согласно другой точке зрения, в основе его лежит слово «кром» или «крома», что означает рубеж, граница.

Кремль 1700 годаПервая победа Московского Кремля

Почти сразу после возведения Московского Кремля Москва подверглась осаде литовского князя Ольгерда в 1368 г., а затем в 1370 г. Литовцы три дня и три ночи стояли у белокаменных стен, но укрепления оказались непреступными. Это вселило уверенность в молодого московского правителя и позволило ему позже бросить вызов могущественному золотоордынскому хану Мамаю.

В 1380 г., чувствуя за своей спиной надежные тылы, русское войско под руководством князя Дмитрия отважились на решительную операцию. Уйдя от родного города далеко на юг, в верховья Дона, они встретились с войском Мамая и разгромили его на Куликовом поле.

Так впервые кром стал оплотом не только Московского княжества, но и всей Руси. А Дмитрий получил прозвище Донской. В течение 100 лет после Куликовской битвы белокаменная цитадель объединяла русские земли, становясь главном центром Руси.

Московский Кремль при Иване ВеликомМосковский Кремль при Иване 3

Нынешний темно-красный облик Московского кремля обязан своим рождением князю Ивану III Васильевичу. Начатое им в 1485-1495 гг. грандиозное строительство не было простой реконструкцией обветшавших оборонительных укреплений Дмитрия Донского. На замену белокаменной крепости приходит крепость из красного кирпича.

Наружу башни выдвинуты для того, чтобы вести огонь вдоль стен. Для быстрого перемещения обороняющихся была создана система потайных подземных ходов. Завершая систему неприступной обороны, Кремль вообще сделали островом. С двух сторон он уже имел естественные природные преграды – реки Москву и Неглинную.

Прорыли ров и с третьей стороны, там, где сейчас Красная площадь, примерно 30-35 метров в ширину и 12 м в глубину. Современники называли Московский Кремль выдающимся военно-инженерным сооружением. Более того, Кремль – единственная европейская крепость, которую ни разу не смогли взять штурмом.

Особая роль Московского Кремля как новой великокняжеской резиденции и главной крепости государства определила характер его инженерно-технического облика. Возведенный из красного кирпича, он сохранил особенности планировки древнерусского детинца, а в своих очертаниях – уже сложившуюся форму неправильного треугольника.

При этом итальянцы сделали его предельно функциональным и очень похожим на многие крепости Европы. То, что придумали москвичи в 17 веке, превратило Кремль в уникальный памятник архитектуры. Русские всего лишь надстроили каменные шатры, которые превратили крепость в легкую, устремленную к небу конструкцию, равной которой нет в мире, а угловые башни приобрели такой вид, будто наши предки знали, что именно Россия отправит первого человека в космос.

Стены Московского КремляАрхитекторы Московского Кремля

Кураторами строительства были итальянские зодчие. Мемориальные доски, установленные на Спасской башне Московского Кремля, свидетельствуют, что выстроена она в «30-е лето» княжения Ивана Васильевича. Возведением самой мощной въездной парадной башни отметил великий князь юбилей своей государственной деятельности. В частности, Спасская и Боровицкая спроектированы Пьетро Солари.

В 1485 г. под руководством Антонио Джиларди построена мощная Тайницкая башня. В 1487 г. другой итальянский архитектор, Марко Руффо, начал возводить Беклемишевскую, а позже на противоположной стороне появилась Свиблова (Водовзводная). Эти три сооружения и задали направление и ритм для всего последующего строительства.

Итальянское происхождение главных зодчих Московского Кремля не случайно. В то время именно Италия выдвинулась на первое место в теории и практике фортификационного строительства. Конструктивные особенности свидетельствуют о знакомстве его создателей с инженерными идеями таких выдающихся представителей итальянского Возрождения, как Леонардо да Винчи, Леон Баттиста Альберти, Филиппо Брунеллески. Кроме того, именно итальянская архитектурная школа «подарила» Сталинские высотки в Москве.

К началу 1490-х годов появились еще четыре глухие башни (Благовещенская, 1-я и 2-я Безымянные и Петровская). Все они, как правило, повторяли линию старых крепостных укреплений. Работы велись постепенно, с таким расчетом, чтобы в крепости не оставалось открытых участков, через которые мог бы внезапно напасть неприятель.

В 1490-е куратором строительства стал итальянец Пьетро Солари (он же Петр Фрязин), с которым работали его соотечественники Антонио Джиларди (он же Антон Фрязин) и Алоизио да Каркано (Алевиз Фрязин). 1490-1495 гг. Московский Кремль пополнили следующие башни: Константино-Еленинская, Спасская, Никольская, Сенатская, Угловая Арсенальная и Набатная.

Собор Василия БлаженногоПотайные ходы в Московском Кремле

В случае опасности защитника Кремля имели возможность быстро перемещаться по потайным подземным ходам. Кроме того, в стенах были устроены внутренние проходы, соединявшие между собой все башни. Защитники Кремля могли, таким образом, сосредоточиваться по необходимости на опасном участке фронта или отступать в случае перевеса сил противника.

Были также прорыты длинные подземные туннели, благодаря которым можно было наблюдать за врагом в случае осады, а также совершать неожиданные атаки на неприятеля. Несколько подземных тоннелей уходило за пределы Кремля.

Некоторые башни имели не только защитную функцию. Например, Тайницкая скрывала потайной ход из крепости к Москве-реке. В Беклемишевской, Водовзводной и Арсенальной были сделаны колодцы, с помощью которых можно было доставлять воду, если город был в осадном положении. Колодец в Арсенальной сохранился до наших дней.

В течении двух лет крепости стройной шеренгой поднялись Колымажная (Комендантская) и Граненая (Средняя Арсенальная), а в 1495 г. началось возведение Троицкой. Строительством руководил Алевиз Фрязин.

Московский Кремль 17 векаХронология событий

| Года | Событие |

| 1156 | На Боровицком холме возведена первая цитадель из дерева |

| 1238 | Войска хана Батыя прошлись по Москве, в результате большая часть построек сожжена. В 1293 г. город еще раз разорили монголо-татарские войска Дюденя |

| 1339-1340 | Иван Калита возвел вокруг Кремля могучие стены из дуба. От 2 до 6 м в толщину и до 7 м в высоту |

| 1367-1368 | Дмитрий Донской выстроил белокаменную крепость. Белокаменный Кремль сиял более 100 лет. С тех времен и стали называть Москву «белокаменной» |

| 1485-1495 | Иван III Великий возвел цитадель из красного кирпича. Московский Кремль оснащен 17-ю башнями, высота стен которых составляет 5-19 м, а толщина – 3.5-6.5 м |

| 1534-1538 | Построено новое кольцо крепостных оборонительных стен, получившее название Китай-города. С юга стены Китай-города примыкали к стенам Кремля у Беклемишевской башни, с севера – к Угловой Арсенальной |

| 1586-1587 | Борис Годунов окружил Москву еще двумя рядами крепостных стен, получивших название Царь-города, позже – Белого города. Они охватывали территорию между современными центральными площадями и Бульварным кольцом |

| 1591 | Вокруг Москвы выстроено еще одно кольцо укреплений протяженностью 14 верст, охватившее территорию между Бульварным и Садовым кольцом. Строительство было осуществлено в течение одного года. Новая крепость получила название Скородома. Так Москва была забрана в четыре кольца стен, имевших в общей сложности 120 башен |

Все башни Московского Кремля

Архитекторы и года постройки

way2day.com

Московский Кремль. История

Первое упоминание о Москве летопись хранит с 1147 года, а о стенах московской крепости извещено в 1156 году, когда князь Юрий Владимирович "заложи град Москьву, на усть ниже Неглинны, выше реки Аузы". Кремль становится началом всех лучей, проходящих сквозь последующие кольца Москвы.

Названия - Москва и Кремль

Москва и Кремль – происхождение древних названий. Предположительно город Москва получил свое название от Москвы-реки, в XII веке словом "Москов" Юрий Долгорукий обозначил местность близ Боровицкого холма. Московский Кремль в давние времена называли "кремник" от древнего слова "кром" (крепость).

Красная площадь

Красная площадь – главная достопримечательность Москвы. Расположена она в центре столицы, около стен Московского Кремля. Как только она не называлась: Торгом от торговой со времен Ивана III; Троицкой – по стоявшей церкви Троицкой; а затем Красной (т.е. Красивой площадью).

Кремлевские стены

Кремлевские стены – окружают Московский Кремль со всех сторон. Сначала деревянные, затем укрепленные дубовые, позже белокаменные. В 1485 годах возведены итальянскими мастерами, вместе с башнями, ныне стоящие красные из кирпичной крошки.

Башни Московского Кремля

Башни Московского Кремля – в 1485 году, когда была возведена Тайницкая башня, а затем в течении 5 лет еще 7 башен, строительство всех других башен и крепостных сооружений заняло ещё 30 лет. Всего башен Кремля двадцать, четыре из них из них с 50-х годов XVII века были украшены имперскими двухглавыми орлами, в 30-х годах XX века, замененные на рубиновые звезды, также к ним добавилась пятая звезда на еще одной башне – Водовзводной. Первая звезда засверкала в 1935 году на Спасской башне, затем и на других четырех. Таким образом, 5 звезд украшают все 5 кремлевских башен: Спасскую, Никольскую, Троицкую, Боровицкую и Водовзводную.

В Московском Кремле

Успенский собор

Успенский собор – расположен на Соборной площади. Это здание является самым старым. За годы существования он ни разу не был разрушен и сохранился в своем первозданном виде. До 1917 года считался главным кафедральным собором Руси.

Колокольня Ивана Великого

Колокольня Ивана Великого – была построена в 1505-1508 годах. Разработкой проекта занимался Бон Фрязин – итальянский архитектор. До 1815 года церковь постоянно перестраивалась и увеличивалась. На территории колокольни есть церковь и выставочный зал посвященный истории Кремля.

Царь-пушка

Царь-пушка – исторический памятник, который может много рассказать о военной мощи Руси. Отлита пушка была в 1586 году. Сначала она была установлена около Лобного места, а позже ее перенесли у Оружейной палаты.

Царь-колокол

Царь-колокол – был отлит в 18 веке, по приказу императрицы Анны Иоанновны. Но по назначению его никогда не использовали. Во время Троицкого пожара памятник был сильно поврежден и долгое время пролежал в земле. Позже его отреставрировали и установили около колокольни «Иван Великий».

Грановитая палата

Грановитая палата – одно из самых старых зданий Москвы. Строили памятник долгое время. Назван он так, потому что отделан граненым рустом.

Арсенал

Арсенал – место, предназначенное для хранения оружия и амуниции. В давние времена строили целые крепости, в которых хранились все необходимое для военных действий. Построен памятник был в 18 веке. Петр I устроил здесь настоящий музей и собирал все интересные старинные оружия, доспехи и трофеи.

Оружейная палата

Оружейная палата – это настоящая сокровищница, где хранятся драгоценные предметы, полученные правителями от иностранных послов, местных умельцев и патриархов. Построен он был в 1851 году.

Большой Кремлевский дворец

Большой Кремлевский дворец – очень красивое сооружение. Построен он группой российских архитекторов. Построен он был для царской семьи, где они должны были проживать во время приезда в Москву. Построен он был на месте других дворцов. Во дворце есть 5 залов необычайной красоты.

Теремной дворец

Теремной дворец – особенно живописное здание, выстроен для царя Михаила Фёдоровича в 1635-1637 году зодчими Антипом Константиновым, Трефилом Шарутиным, Баженом Огурцовым и Ларионом Ушаковым.

Сенат

Сенат – здание, умело размещенное участке треугольной формы. Особенность здания, оно имеет в центре купол (расположен над круглым залом), такое архитектурное решение является шедевром архитектуры классицизма.

Потешный дворец

Потешный дворец – построен в 1652 году боярином Ильей Даниловичем Милославским, затем стал казенным, а название свое получил потому, что в нём устраивались "потехи", увеселения для царской семьи.

Дворец Съездов (Государственный Кремлевский дворец)

Дворец Съездов – (в наст.время Государственный Кремлевский Дворец) был построен по указу Никиты Хрущева. Открыт он был в октябре 1961 года. На территории дворца проводились не только съезды КПСС, но и концерты, театральные постановки и другие важные мероприятия.

История Московского Кремля

Впервые название Кремль появляется в Воскресенской летописи в 1331 году, оно образовано от слова "крем" (или "кром"), означающее крепость внутри города. Первое известие о стенах московской крепости содержится в летописном сообщении 1156 году, тогда князь Юрий Владимирович "заложи град Москьву, на усть ниже Неглинны, выше реки Аузы".

(Кремль при князе Московском Дмитрии Донском. XIV век. Картина А. Васнецова)

В 1339 году Иван Калита поставил новые дубовые стены, в 1367 году замененные князем Дмитрием Донским на белокаменные. На их основании при Иване III выстроили современные стены. Их начали возводить в 1485 году, когда была возведена Тайницкая башня итальянским архитектором Антоном Фрязиным, и за последующие пять лет были выстроены стена и семь башен на наиболее угрожаемой южной стороне.

(Московский Кремль, со знакомыми и поныне стенами, при Великом князе Московском Иване III в конце XV века. Картина А. Васнецова)

В 1490 году начали строить стену со стороны нынешней Красной площади, как мы привыкли их видеть сейчас, а именно с северо-востока. Тогда по указу Ивана III были снесены все строения, примыкающие к Кремлю. В 1495 году под руководством архитектора Алевиза Нового возводились стены на западной стороне, там, где было русло реки Неглинной. К тому времени относится и отводная Кутафья башня.

Строительство всех крепостных сооружений заняло более 30 лет. Позднее, с 1625 по 1685 годы, все башни (лишь за исключением Никольской) были надстроены шатрами.

Площадь Кремля составила 27,5 га (0,28 км2), протяжённость стен с 20 башнями, из которых 4 проеездных, — 2235 метров. Высота стен разная — от 5 до 19 метров, толщина ; от 3.5 до 6.5 метров.

(Рубиновые звёзды Кремля на фоне строящейся советской Москвы)

В советское время с башен были сняты двухглавые орлы и поставлены звезды из уральских самоцветов, но они быстро потускнели и вместо них установили звезды из рубинового стекла, представляющие собой сложное инженерное сооружение с мощными лампами и охлаждающими установками. А вот старую звезду всё же можно увидеть, она находится на шпиле Северного речного вокзала в Москве.<

moscowchronology.ru

Кремль 1475 - 1495 — История России

Строительство ансамбля московского Кремля. Иван III пригласил в Москву итальянских архитекторов и мастеров: Аристотеля Фиараванти, Пьетро Солари, Алевиза Фрязина, Марка Фрязина.

ПЕРЕСТРОЙКА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ XV В.

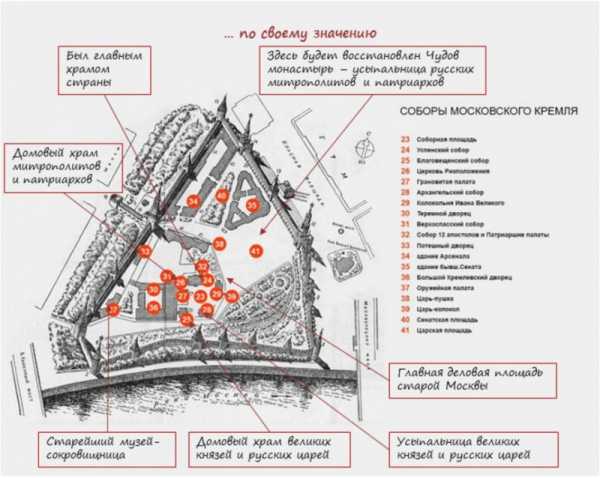

Во второй половине XV в., когда Москве стала политическим и культурным центром русских земель, Кремль был перестроен с участием итальянских зодчих. Центром его стала Соборная площадь с построенным архитектором Аристотелем Фиораванти Успенским собором (1475-79) - усыпальницей русских митрополитов и патриархов, местом венчаний и коронаций великих князей, затем царей и императоров. Псковские мастера возвели церковь Ризоположения (1484-88) и Благовещенский собор (1484-89) - домовую церковь московских государей. В 1505-08 построен Архангельский собор - усыпальница русских князей и царей (до Ивана V Алексеевича). Каменный государев дворец (на месте современного Большого Кремлевского дворца) с Грановитой палатой (1487-91) завершил оформление западной стороны Соборной площади. Центром ансамбля Кремля стала колокольня «Иван Великий». В 1485-95 вокруг Кремля с учётом традиций русского оборонного зодчества и достижений западноевропейской фортификации были построены ныне существующие стены и башни из красного кирпича с внутренней забутовкой из булыжника и белого камня на известковом растворе. Кремль стал одной из самых мощных крепостей Европы.

Энциклопедия «Москва»

НАДПИСЬ НАД ВОРОТАМИ СПАССКОЙ БАШНИ

«В лето 6999 (1491 г.) июля божиею милостию сделана бысть сия стрельница повелением Иоанна Васильевича государя и самодержца всея Руси и великого князя Володимирского и Московского и Новгородского и Псковского и Тверского и Югорского и Вятского и Пермского и Болгарского и иных в 30 лето государства его, а делал Петр Антоний Солярио от града Медиолана (Милана - ред.)».

Музеи Московского Кремля

ЗОДЧИЕ НОВОГО АНСАМБЛЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Для воплощения в жизнь замысла Ивана III - превратить Кремль в символ русского государства, демонстрацию величия и мощи его - архитектура была одним из наиболее важных средств. И князь превращает Кремль в монументальный ансамбль. Практически все строения Кремля - башни, стены, здания на центральной кремлевской площади - не только стоят на тех же местах и носят те же названия, где их начал строить и как их назвал еще Иван Калита в 30-е годы XIV века, но они даже выглядят так, как выглядели в годы правления Ивана III…

Архитекторов князь по совету «грекини Софьи» пригласил из Италии. Первым в 1474 году прибыл из Болоньи Аристотель Фиораванти с сыном Андреем.

Было итальянскому зодчему в ту пору 58 лет, и он уже успел войти в историю Италии как автор дворцов, крепостей и фортификационных сооружений для многих итальянских герцогов и даже для венгерского короля, как человек, который передвинул с места на место огромную колокольню. В Болонье Фиораванти вот-вот должен был приступить к строительству Палаццо-дель-Подеста, модель которого так восхитила соотечественников. Но он поехал далеко на восток, чтобы войти в историю еще одного народа - русского.

Аристотеля поселили в Кремле, наделили огромными полномочиями, и работа закипела. Иван III и сам понимал, что белокаменные стены - ненадежный защитник, пушечный огонь они не выдержат. Кремль надо ставить кирпичным. И итальянец сначала построил на реке Яузе кирпичный завод. Кирпичи, полученные на этом заводе по рецепту самого Фиораванти, были необычайно крепки. Были они поуже и подлиннее обычных, и называть их потому стали «аристотелевыми».

Создав генеральную схему Кремлевской крепости и ее центра - Соборной площади, итальянец возглавил возведение Успенского собора - главного собора Московской Руси. Храм должен был нести огромный «проповеднический» смысл, ему предстояло возвестить миру о рождении нового государства, а потому в нем необходимо было воплотить подлинно национальный характер культуры. Аристотель начинает знакомиться с образцами русского зодчества во Владимире, на севере Руси, и когда после четырех лет работы пятиглавый собор был готов, он поразил воображение современников. Выглядел он, «яко един камень», и этим своим ощущением монолита внушал мысль о монолитности всего народа. Нельзя считать случайным, что через год после завершения строительства собора Иван III отказался платить дань Золотой Орде.

В те же годы неизвестные нам пока псковские мастера перестраивали Благовещенский собор - домовую церковь царского двора. В подклете этого собора был сделан новый Казенный двор - Казнохранилище, глубокие белокаменные подвалы которого просуществовали три столетия. Строил Казнохранилище другой итальянец - Марко Руффо, имя которого мы связываем с еще одним замечательным строением Кремля - Грановитой палатой - парадным тронным залом будущих русских царей. Для XV века Грановитая палата представляет уникальное творение: зал площадью в 500 квадратных метров, своды которого опираются лишь на один центральный столб.

Марко Руффо только заложил эту палату. Завершал же он работу вместе с прибывшим из Италии зодчим Пьетро Антонио Солари - одним из легендарных строителей Миланского собора. Именно Солари принадлежит главное инженерное решение Грановитой палаты, названной так впоследствии за четырехгранные камни, которыми она облицована. Оба архитектора одновременно строили и каменный государев дворец.

Остается только сожалеть, что Солари прожил в Москве так мало — в 1493 году, спустя три года после приезда, он внезапно умер. Но и за три года он сделал слишком много и, главное, воплотил в жизнь замысел Ивана III: превратить Московский Кремль в самую неприступную крепость в Европе. Новые крепостные стены длиной 2235 метров имели в высоту от 5 до 19 метров. Внутри стен, толщина которых достигала от 3,5 до 6,5 метров, были устроены закрытые галереи для тайного передвижения воинов. Чтобы предотвратить вражеские подкопы, со стороны Кремля шло множество тайных ходов и «слухов».

Центрами обороны Кремля стали его башни. Первая была возведена по самой середине стены, обращенной к Москва-реке. Ее сооружали под руководством итальянского мастера Антона Фрязина в 1485 году. Так как под башней был тайный родник, назвали ее Тайницкой.

После этого почти ежегодно возводится новая башня: Беклемишевская (Марко Руффо), Водовзводная (Антон Фрязин), Боровицкая, Константино-Еленинская (Пьетро Антонио Соляри). И наконец в 1491 году были возведены две башни на Красной площади - Никольская и Фроловская, - последняя впоследствии станет известна всему миру как Спасская (так она была в 1658 году названа царским указом по образу Спаса Смоленского, написанного над воротами башни в память освобождения русскими войсками города Смоленска). Спасская башня и стала главным, парадным входом в Кремль…

В 1494 году приехал в Москву Алевиз Фрязин (Миланец). Десять лет строил он каменные палаты, вошедшие в состав Теремного дворца Кремля. Возводил он и стены кремлевские, и башни вдоль реки Неглинной. Ему же принадлежат и главные гидротехнические сооружения Москвы тех лет: плотины на Неглинной и рвы вдоль стен Кремля.

В 1504 году, незадолго до своей смерти, пригласил Иван III в Москву еще одного «фрязина», получившего имя Алевиза Фрязина Нового (Венецианца). Приехал тот из Бахчисарая, где строил дворец для хана. Творения нового зодчего увидел уже Василий III. Это при нем Венецианец построил одиннадцать церквей (до наших дней не доживших) и собор, который и сейчас служит украшением московского Кремля,— Архангельский, решенный в лучших традициях древнерусского зодчества. Чувствуется, что его создатель находился под большим воздействием самобытной русской культуры.

Тогда же, в 1505—1508 годах, строится знаменитая колокольня «Иван Великий». Ее зодчий Бон-Фрязин, возведя этот столп, достигший впоследствии 81 метра, точно рассчитал, что эта архитектурная вертикаль будет доминировать над всем ансамблем, придавая ему неповторимую окраску.

Сооружение Московского Кремля было выдающимся событием для своего времени. Если даже считать началом строительства ансамбля 1475 год — год закладки последнего, четвертого варианта Успенского собора, а концом строительства — возведение последних кремлевских укреплений в 1516 году, приходится признать, что все это великолепие и мощь созданы за тридцать (!) лет.

Басин Я.З. Зодчие Московского Кремля

histrf.ru

Кремлевские стены. История

Впервые упоминание слова Кремль появляется в Воскресенской летописи в 1331 году, тогда это были еще легкие деревянные стены. В 1339 году Иван Калита поменял их на новые деревянные стены из прочного дуба, а в 1367 году князь Дмитрий Донской возвел на месте старых стен непреступные белокаменные.

(Стены Московского Кремля при Иване III в конце XV века. Картина А. Васнецова)

В 1485 году архитекторы из Италии Марк Фрязин, Антон Фрязин, Алоизо ди Каркано принялись за долгую работу по возведению стен Московского Кремля следом за постройкой первой башни - Тайницкой. На работу ушло пять лет, за которые были построены стена на наиболее угрожаемой южной стороне, а также возведено семь башен. Затем стены начали строить со стороны площади, нынешней Красной. Тогда Иван III по приказу снес все постройки у старых стен Кремля для удобного строительства новых. Затем в течении последующих 30 лет вместе со стенами были выстроены и все остальные башни Кремля.

Эти стены из красного кирпича мы видим и сейчас в настоящее время. Они великолепно украшают склоны Боровицкого холма в красном цвете из кирпичной крошки с изящными архитектурными башнями.

Характеристики Кремлевских стен:

Длина всей стены — 2235 метров;

Толщина от 3,5 до 6,5 метра;

Высота от 5 до 19 метров.

Строение Кремлевской стены:

Внутри стена состоит из булыжника и белого камня, они залиты известковым раствором.

Наверху стены проделан боевой ход, он огороженный с обороняемой стороны острыми двухугловыми зубцами, всего таких 1045 зубцов.

Башни вписались не только в архитектурный ансамбль Кремля, но и выполняли военно-оборонительную задачу, делая крепость одной из неприступных в Европе.

Всего в Кремлевской стене находится 18 башен. Три из них: Водовзводная, Беклемишевская и Арсенальная выходили за пределы стен, таким образом, обороняясь сдерживали нападение. Еще шесть, мощных, хорошо оснащенных с военной точки зрения являются проездными для оборонительных целей.

В середине XVII века четыре башни украсили имперскими двухглавыми орлами, замененные в 30-е годы советского времени на красные звезды с рубиновым покрытием. Тогда звезды поставили не на четыре, а на пять башен, добавив пятую звезду на Водовзводную башню.

moscowchronology.ru

Московский Кремль: vladimirtan — LiveJournal

Московский Кремль — самая крупная сохранившаяся и действующая крепость в Европе. Хотя кремли есть во многих городах, только московский остается градообразующим, историческим, политическим и культовым центром города. Именно отсюда началась история Москвы.

Не сохранился точный год основания Московского Кремля. Но известно, что в XII веке Юрий Долгорукий рассматривал Москву как форпост суздальского княжества, и поэтому сразу подумал о строительстве крепости.

Кремль Юрия Долгорукого был крошечным и умещался между нынешними Боровицкой, Троицкой и Тайницкой башнями. Окружала его деревянная стена длиной 1 200 метров.

Сначала эту крепость называли просто Город, а все вокруг него — посадами. После появления Китай-города крепость переименовали в Старый город, и лишь со строительством в 1331 году Белого города Старый город, наконец, назвали Кремлем, что значило «крепость в центре города».

Слово «Кремль» происходит от древнерусского «кром» или «кремнос» (твердый) — так называли центральную часть древних городов. Строить кремлевские крепостные стены и башни старались на самом высоком месте.

Слово «Кремль» могло происходить и от так называемого «кремленого» (прочного) дерева, из которого обычно строили городские стены.

Еще одну версию высказал в 1873 году исследователь А.М. Кубарев. Он предположил, что топоним может происходить от греческого «кремнос», означающего «крутизна, крутая гора над берегом или оврагом». Свою точку зрения он доказывал тем, что Московский Кремль стоит на горе на крутом берегу реки. А слова «кремн» и «кремнос» действительно могли попасть в русскую речь с греческим духовенством, прибывшем в Москву в конце 1320-х годов в свите нового митрополита Феогноста

Московский Кремль расположился на Боровицком холме, на слиянии рек Москвы и Неглинной. За стенами этой крепости площадью 9 гектар могли скрыться от опасности жители окружающих посадов.

Постепенно посады разрастались, а с ними росла и крепость. В XIV веке при Иване Калите построили новые стены Московского Кремля: деревянные и обмазанные глиной снаружи, а внутри — каменные. Русь с 1240 года находилась под татаро-монгольским игом, а хитрые московские князья умудрялись в центре захваченной страны возводить и перестраивать крепости!

После пожара 1365 года Кремль при Дмитрии Донском был построен уже из белого камня. Тогда стены имели длину почти 2 километра — на 200 метров короче современных.

Но опустошительные пожары и землетрясение 1446 года сильно повредили стены, и последний раз Московский Кремль был перестроили при Иване III, в конце XV века. Возводили крепость итальянские архитекторы — специалисты по фортификации — Аристотель Фиорованти, Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо. Но строили они не просто крепость, а святой город. Известно, что легендарный Царьград был заложен по трем углам на все стороны по семи верст. Поэтому итальянские мастера с каждой стороны Московского Кремля поставили по 7 краснокирпичных башен (считая угловые), стараясь сохранить одинаковое расстояние от центра — Успенского Собора. В таком виде (уже не белокаменный) и в таких границах Московский Кремль дошел до наших дней.

Стены Кремля получились так хороши, что за 500 лет никто ими ни разу не овладел.

Два водных рубежа и склоны Боровицкого холма уже давали крепости стратегическое преимущество, но, тем не менее, в XVI веке Московский Кремль превратился в остров: вдоль северо-восточной стены прорыли канал, соединивший Неглинную и Москву-реку. Раньше всех построили южную стену Кремля, поскольку она выходила к реке и имела самое важное стратегическое значение — именно здесь причаливали прибывшие по Москве-реке купеческие суда. Иван III приказал убрать все постройки к югу от кремлевских стен, и с того времени никакие сооружения (кроме земляных валов и бастионов) здесь больше не строили.

В плане стены Кремля образуют неправильный треугольник площадью около 28 га. Снаружи они сложены из красного кирпича, и уже мало кто помнит, что Кремль был белым. А внутри стены выстроены из белого камня старых стен Кремля Дмитрия Донского, а для большей прочности залиты известью. В строительстве использовали полупудовый кирпич (весом 8 кг). По пропорциям он напоминал большую буханку черного хлеба. Его остроумно называли двуручным, потому что для поднятия ноши требовалась сила обеих рук. Вообще тогда кирпич на Руси был новшеством, так как раньше строили либо из белого камня, либо из плинфы (чего-то среднего между кирпичом и плиткой).